J’ai retrouvé dernièrement ce joli cahier de paix noire.

J’ai eu plaisir à le relire, même si ces bribes d’une vie effrénée sont si fragmentaires. Depuis les enfants, les moments pour écrire sont plus rares et mes journaux ont tous quelques pages d’écriture, sans plus.

Ici, des morceaux qui font un beau puzzle.

Et pour vrai, qui résument bien l’affaire.

Alors j’ai voulu le transcrire ici, « pour mémoire », que je me suis dit.

Il comprend 3 fragments, trois saisons d’une année d’un nouveau temps. Ce sont des mots d’un lieu intime qui ne pensaient pas être lus mais tout à coup j’ai eu envie du partage. Ce fut toute une année pour les petites mères dont je suis.

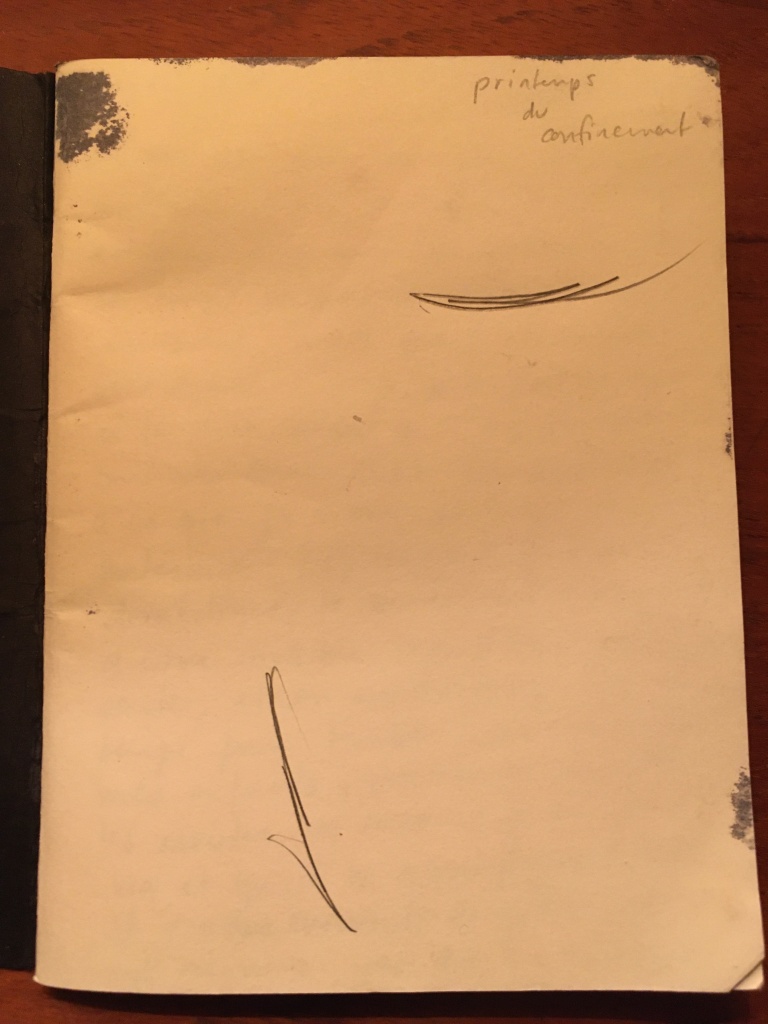

Printemps du confinement

//

17 avril 2020

Demain on sera au jour 35 du confinement – 5 semaines complètes, en quasi-solo avec les enfants, dans ce temps paradoxal – long, répétitif, épuisant, mais que j’aimerais voir durer… je suis pas la seule à le dire mais mon sentiment contradictoire ressemble beaucoup à ce que je vivais en congé de maternité : l’épuisement du travail domestique, le sentiment enrageant d’être invisible, inaudible, inconsidérée, seule, et en même temps, tout mon temps pour tomber amoureuse de mes enfants, mieux les connaître, les écouter, les accompagner pour vrai et qu’ils m’accompagnent aussi. Il y a des moments de grâce, et je ne veux pas que ça arrête.

/

Je commence ce cahier parce que je sais qu’il me faut un lieu.

Je suis seule.

Il me faut un lieu où me déposer.

Me voir et m’entendre.

Démêler certains trucs.

Un petit lieu de paix noire.

Je dis ça parce que le cahier est noir et que cela m’apparaît tout à fait opportun, et pourtant c’est ce qui me retenait de le commencer jusqu’ici.

Plantes opulentes dans un lieu de paix noire.

Je suis fatiguée.

//

18 avril

je prends soin de tout le monde,

tout le temps.

Qui prend soin de moi ?

mes amies, par messages-textes.

(dessin de moi en boule)

Seule, vraiment toute seule.

/

*

J’ai écrit ça (la dernière page) puis Matt est entré dans la chambre et m’a proposé de sortir marcher une petite heure seule.

Il a pris soin de moi, juste au bon moment.

C’est le paradoxe de cette solitude maternelle : se sentir si seule, porter leur vie à bout de bras, toute seule – et en même temps, ne jamais avoir accès à la solitude – solitude sereine et bienfaisante.

j’ai encore envie de pleurer.

j’espère pouvoir écrire ce soir et demain.

L’impression de revivre en accéléré le processus psychique de mon entrée dans la maternité.

Choc – trauma – perte de sensibilité – colère et hurlements – petites ouvertures – amour fiévreux

//

Je ne veux pas que ça finisse et je veux que ça finisse, je ne sais pas.

19 avril

Avoir du temps pour écrire dans le soleil matinal de ma chambre.

(dessins de rayons lumineux)

//

13 mai

Ça va mieux.

J’ai une nostalgie du début du confinement et j’ignore pourquoi.

L’intensité, j’étais grisée par l’impression de fin du monde, peut-être.

Ou bien, je pense que j’aimais que les choses (les directives) soient claires. Là tout repose sur nous et ça m’épuise, cette responsabilité sans liberté.

//

[Sans date, notes prises en thérapie]

Se remplir de soi pour ne plus être poreuse.

et ça ça prend un espace-temps où on est coupée des stimuli, des souffrances, des besoins et des attentes extérieures.

///////

Été des caps et des eaux (dessin du profil d’un cap dans Charlevoix, vue vers l’amont)

//

2 août

Ce sont des vacances parfaites

et les petites perfections sont anodines et se trouvent là où ne les attend pas. Par exemple, ce matin parfait où Valier s’est levé seul pour rejoindre les parents, et moi qui ait lu seule dans mon ancienne chambre sous les étoiles ce livre magnifique de Sagamese.

//

4 août 2020 – Lac Thor en amoureux

je suis déçue de ne pas avoir tenu de journal de voyage digne de ce nom – je vais le faire tantôt.

Parce que ce sont des vacances merveilleuses et j’espère savoir me nourrir de ses souvenirs.

Il pleuvote et le soleil est chaud à travers les nuages. Matt est au fond près de la pointe aux achigans en chaloupe, il y a une mère fuligule (petit ou milouan?) avec ses canetons tout jaune près de lui, je les vois aux jumelles.

Il est 9h30 et je n’ai pas prononcé un mot à haute voix depuis ce matin, et personne ne m’a parlé non plus et ce silence – que le bruit des gouttes de pluie minuscules, et le chant des insectes et des oiseaux, et de l’eau du lac qui s’écarte sur mon passage…

/

connaître aujourd’hui cette exception du silence dans ma vie m’émeut beaucoup.

Je vois Matt revenir lentement vers ici.

Le silence sera rompu, bientôt, et le soleil brille tout près de moi dans le lac percé des gouttes de pluie.

//

6 août

J’ai pleuré devant le feu.

Le rouge des flammes agrandi par les larmes.

Je ne veux pas retourner à cette vie-là.

Je ne veux pas.

//

8 août

Les trucs qui sont partout en

même temps.

//

15 novembre 2020

C’est un automne simple et doux. Qui a ralenti la course, l’a calmée.

Je me sens apaisée.

On a apprivoisé cette vie nouvelle et difficile. Et j’ai eu du temps pour me retrouver.

Parfois l’émotion me prend la gorge parce que je ne sais plus ce que pourrait signifier un retour à la normale. Parce que ce qui nous est demandé est beaucoup et malgré tout on avance, mais on a laissé des choses derrière. Une proximité et une chaleur

/

des corps. Une simplicité dans les pensées. Une spontanéité et une confiance. Je le sens comme un manque, et ça me fait peur d’oublier ce que goute l’insouciance.

Malgré tout c’est un automne doux et simple.

Je marche au boisé.

Nous sommes sortis en campagne, en forêt.

Il y a les collections.

Il y a le Qi gong avec mes parents.

J’avance ma thèse.

Je pense.

Rose lit.

Valier a des journées parfaites comme aujourd’hui. Et des airs de mon père.

On rit avec Matt.

C’est simple et doux et gris aussi, mais un gris doux.

//

1er décembre – deuxième journée avec Rose enrhumée

Ce matin j’ai amené Rose dans ma promenade au boisé. Juste avant d’entrer par le passage près de la coop sur La Fontaine, on s’est arrêtées devant un buisson dont les branches étaient perlées de petites gouttes de pluie. On pouvait les prendre sur le doigt, et elles ne coulaient pas, elles restaient là, en boule, en goutte ronde. Puis on les a bues du bout de la langue, sur nos doigts et sur les branches.

J’aimerais peindre son sourire émerveillé et ses yeux rieurs, soleils dans la grisaille.

C’est un bel automne.